静岡県日本語ボランティアセミナー2025

2025年2月11日(火・祝)静岡県男女共同参画センター「あざれあ」(静岡市)で開催しました。年に一度、県内外から日本語教育に関わるボランティアや多文化共生に関心のある方が集まり、日本語教育の現状や課題について考え、話し合う機会となりました。

当日は122名が参加しました。5年ぶりの対面開催ということもあり、久しぶりの再会を喜び、お互いに近況を報告し合う姿が多く見られました。

基調講演「Carpe diem 今を生きる」

講師:豊橋市立東陽中学校教諭 伊木ロドリゴ氏

ロドリゴさんは、「迷ったらやる」をモットーに、チャレンジ精神を大事に、子どもたちへの熱い思いを持ち、日々教師として生徒と向き合っています。

ロドリゴさんはブラジルから10歳の時に突然来日することになり、ゼロからの日本語習得や細かい学校文化やルールなどが分からなかったことから、いじめも体験するなど、日本の生活はとても大変でした。それでも持前のハングリー精神と親身に向き合あってくれた中学校の先生との出会いをきっかけに勉強に励み、高校に進学します。そして、大好きなサッカーを通して活躍していましたが、その矢先に白血病になり、生死をさまようことになります。闘病中に日本では自殺者3万人を超えたというニュースに触れて衝撃を受け、教員を志すようになり、見事教員採用試験に合格、教員になりました。念願の教員となり教壇に立ちましたが、なんだかパッとしない思いから、今度は、マンチェスター大学の留学にチャレンジするなど、ロドリゴさんの挑戦は続きます。留学を経て、現在は、外国人生徒が120名在籍する現中学校の教育現場で奮闘しています。

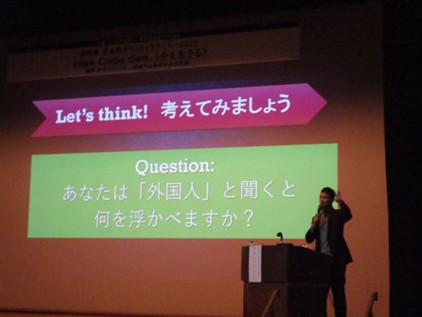

講演では、少数派であったことのご自身の体験から、人は「素敵」「すごい」という感情よりも「違う」ことに目が行きがちであることへの注意や、周りが気付いてあげることの優しさを持ってほしいとのメッセージがありました。

また、外国人生徒へは、バディの取り組みや席替など、生徒同士の対話を促すための工夫を凝らしていること、自分と同じ境遇だからこそ特別扱いをしない姿勢や母語を身に付けることの大切さ、保護者へのアプローチも欠かせないことなど、お話がありました。そして、生徒一人ひとりが「自分の頭で考えて行動する」ことがこれからは求められるのではないかと、日本のこともブラジルのことも分かるロドリゴさんだからこその教育方針を伺いました。

当日は、教育関係者も多く参加されていたため、お話は大変参考になりました。何よりロドリゴさんのエネルギーが伝わり、会場全体が熱気にあふれていました。 ロドリゴさんは、2023年には日本の多文化共生社会に大きく貢献したとして文化庁長官表彰を受賞されました。より一層今後の活躍が期待されます。

分科会A 「地域日本語教室」から多文化共生社会を目指そう!

講師:地域日本語教育コーディネーター 高山晃氏

国内の在留外国人の数は増加の一途をたどっており、今後、在留外国人の数はますます増加していくことが考えられます。 彼らの多くは、日系の方に代表される身分系の在留資格と技能実習生や技・人・国の在留資格に代表される就労に関する資格に大別されますが、いずれも「働いて生活を安定し、豊かな暮らしをすること」を目的に来日し、社会生活しています。

静岡県では、日本語を学んでから来日する技能実習生等もいますが、全く学ぶ機会がないまま来日する身分系の外国人が多くいることが特徴であり、彼らの中には在住年数が経過しても日本語で「話す」「聞く」ことが殆どできず、地域社会で居場所が見いだせない人たちの割合が多くいることをアンケート調査結果をもとに説明がありました。 この状況から今後さらに自治体の母語支援サービスのみでは彼らを支えられなくなります。

高山氏からは、「このような現状において地域日本語教室に期待される役割は多文化共生社会と直につながり、外国人住民が、日本人住民と共に暮らす地域社会の中にフィードバックできる「日本語コミュニケーション力」への支援が必要です。 地域日本語教室の目標は、多様な文化や生活背景を持つ日本語学習者(外国人)と日本語学習支援者(日本人)が交流し、つながることで、学習者が日本と母国文化の両方を尊重しながら日本の地域社会で自立した生活ができるようになることです。そのために、日本語教室の活動では、相互理解やお互いのコミュニケーション力の向上など、人間関係づくりへのアプローチが大切です。」 との話がありました。 また、複数回のミニワークショップを組み入れ、参加者どうしが意見交換することで、課題や対応手段などを身近に感じることができました。

人間関係づくりへの1つのアプローチとして、静岡県で展開されている「対話交流型日本語教室」が紹介されました。本年(令和6年)度では13の市町に拡がり対話交流型日本語教室に取り組んでいます。学習者にとっては地域日本語教室という居場所があることで、自治体の活動に参加したり、生活情報を得たり、職場でのコミュニケーションなど、日々の生活の変化につながると考えられます。参加者からは「多文化共生社会の未来像を考える機会になった」、「地域日本語教室の役割を改めて理解した」等という感想が聞かれ、地域日本語教室の重要性について理解を深めることができました。

分科会B 日本語教室の未来を考える 課題を持ち寄ってみんなで話そう!

(公財)静岡県国際交流協会 事務局長 加山勤子

この分科会には地域の日本語教室で代表をされている方やコーディネーター、ボランティアの方等、日本語教室の運営や活動に関わっている方が多数参加しました。日頃の活動で悩んでいることやもやもやした気持ちを参加者同士で共有し、グループワークを通して「見える化」させること、そして解決のヒントを見つけることで今後の活動に活かすことがねらいです。まず、「日本語教室のここが問題」という点を付箋に書き出し、グループで共有しました。主に「ボランティア(特に若者)が足りない」、「学習者の参加状況が予測できない」「教室の方向性が定まらない」、「開催回数が少なくて指導の効果が表れない」、「学習者のニーズが見えない」、「運営面の協力が得られない」等が挙げられました。後半はこれらの問題について、どのような対策が考えられるか話し合いました。参加者からは「若者が興味をもちそうなイベントや体験会を開く」、「企業や自治体にも広報や情報提供をする」、「学習者一人ひとりにヒアリングする時間を設ける」、「時には思い切って指導方法を変えてみる」等、さまざまな案が出されました。

令和元年に「日本語教育推進法」が施行され、日本語ボランティアグループは少なからず影響を受けています。しかしながら、どの法律も施策も市民活動を制限するものではないということを確認し、行政にはないスピード感と行動力で活動を進めていけるとよいのでは、というまとめがありました。参加者からは「地域の方々と課題や悩みの共有ができてよかった」「解決策のヒントをもらえたことがよかった」等の感想が聞かれました。

分科会C 考えよう!やってみよう!外国につながる子ども支援

講師:静東教育事務所 日本語指導コーディネーター虎谷千里氏、静西教育事務所 日本語指導コーディネーター南里哉子氏

この分科会ではまず、外国につながる子どもたちの現状について話されました。日本生まれや幼少期での来日が増加しており、出生率が日本人より高い自治体もあるとのことでした。多国籍化、散在化の傾向があるとのお話もありました。全国の日本語指導が必要な児童生徒数は69,123人、この10年で1.9倍に増加し、静岡県は全国で5番目に多いということでした。また、外国ルーツの子どもの日本語力については、生活言語能力と学習言語能力の違いを示し、それぞれ学齢相当になるまでに、生活言語能力は1~2年、学習言語能力は5~7年かかるということでした。次に、「やさしい日本語」の特徴を「はっきり言う」「最後まで言う」「短く言う」の頭文字を取った「はさみの法則」を意識すると良いという説明がありました。

外国につながる子どもたちへの初期支援や教科支援をする際には楽しく学ぶ工夫が必要だというお話があり、まずは「あいうえおレース」のカードやトランプでどんな学習ができるかをグループで考えました。グループで出たアイディアに加え、子どもたちと楽しく学ぶための具体例の紹介がありました。次に、支援対象の子どもの日本語レベルや具体的に何ができるようになってほしいかを決めて、明日から現場で使える「すごろく」を作成しました。最後に、子どもたちと楽しく学べるように考えて作られた市販や手作りの教材・教具や進路に必要な情報をまとめた「オレンジガイド」などの紹介がありました。

この分科会には、外国ルーツの子どもたちを実際に支援している方や、興味はあるけれど未経験の方などが参加され、グループ活動を通して、様々な立場の方と積極的に情報交換する様子が見られました。

参加者からは「いかに楽しく学習ができるか工夫する大切さを学んだ」「一つの教材を考えるにも立場のちがう方々からいろいろなアイディアが出され、勉強になった」「子どもたちに寄り添い、どんな指導ができるのか考えるきっかけになった」等という感想が聞かれました。