静岡県日本語ボランティアセミナー2024

当協会では、多文化共生社会及び地域日本語教育の取組について理解を深めることを目的とし、「静岡県日本語ボランティアセミナー」を毎年開催しています。

令和5年度は1月27日(土)オンラインで実施し、全国各地から105名の方にご参加いただきました。

基調講演「生い立ち、そして今考えること」

講師 国外就労者情報援護センターCIATE専務理事 照屋エイジ氏

日系ブラジル人として初の弁護士となった照屋エイジ氏には、現在赴任しているブラジル、サンパウロ市からご講演いただきました。小学生時代、中学生時代、高校・大学時代、そして現在と、ご自身のライフステージに伴い、日本語力や学校生活等について、当時の思いや経験を率直にお話しいただきました。

照屋氏は1992年日系3世としてブラジルに生まれ、8歳の時に母親に連れられて来日し、埼玉県内の公立小学校に入学されました。在籍した学校には外国籍の児童はほとんどいなかったものの、放課後や休み時間に外で遊んだりすることで友達もでき、日本語での学習は難しくても図工や課外学習は参加できたため、楽しく過ごしたそうです。その後、中学校1年生のときに愛知県へ引っ越しました。しかし、中学での学習の難易度は高く思うように成績が伸びず、他方で、友達とは異なるルーツを持つ自分自身のアイデンティティについても悩むようにもなり、ご自身にとって中学は「暗黒時代」だったとのことでした。また、この頃に新聞で外国人差別についての記事や外国人労働者の立場の弱さを知り、「弁護士」という仕事に関心を持つようになったそうです。

愛知県内の私立高校に進学し、そこで勉強や私生活について親身になって相談に乗ってくれる先生と出会いました。そして外国人であることへの差別も特別扱いもない自由な環境で、弁護士という目標に向けて勉強も基礎から学びなおし、努力の甲斐あって名古屋大学へ進学されました。大学時代はサークルを通して、外国にルーツを持つ子どもたちへの授業支援にも関わり、親の失業や離婚、突然の帰国、そして身近な外国籍児童や先輩のモデルケースがなく悩みや進路の共有ができないこと等が、子どもたちの学習意欲の向上や目標をもつことに繋がらない要因になってしまっていると実感したそうです。

講演では、外国にルーツを持つ子どもたちが自分の将来に目標を持てるようになってほしいこと、そして、夢を諦めることのないようになってほしいとのお話しがありました。不十分な日本語力や不安定な生活を送る子どもたちに責任はなく、置かれている生活環境や親の選択に左右されることが多いため、親世代へのアプローチが重要であること、外国人が安心して相談ができる窓口が増加すると、子どもたちも夢を描きやすくなり、モチベーションが上がることに繋がるのではないかとお話しいただきました。

照屋氏ご自身の努力はさることながら、「環境に恵まれていただけ」と語られる姿が印象的で、子どもたちを取り巻く環境整備について改めて考えさせられました。

ブラジル人学校生徒の日本語及びキャリア教育の取組

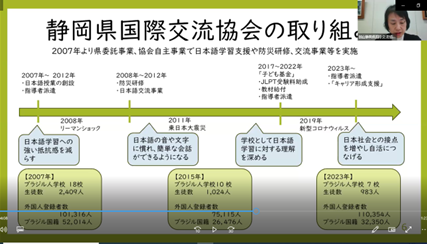

(公財)静岡県国際交流協会 事務局長 加山勤子

静岡県国際交流協会では2007年よりブラジル人学校での日本語学習支援や防災研修、交流事業等を実施しています。ブラジル人学校は、「外国人学校」と呼ばれる教育機関の一つです。ブラジルの教育課程に基づき授業はポルトガル語で行われ、日本語は外国語として学びます。静岡県には現在7校のブラジル人学校があり、保育園から高校過程まで約1,000人の生徒が在籍しています。

2023年度は県の委託事業として「ブラジル人学校キャリア形成支援事業」を実施しました。中学生・高校生を対象とし、企業や働いている先輩の講話、自分たちの状況や社会との繋がりを考えることを目的としたキャリア講座や、高校生を対象とした職業体験を実施しました。職業体験では、高校生が製造業や造園業、保育や介護施設など様々な企業を訪問し、企業概要や業務内容の説明を始め、軽作業の体験や社員と質疑応答等をさせていただきました。

ブラジル人学校では、卒業後も日本で暮らす生徒が多く定住化が進んでいますが、地域社会との接点が著しく少なく、情報も限られている現状があります。そのため、卒業時に明確な進路が決まっていない生徒が多く、日本語を必要としないアルバイトや保護者と同じ工場の派遣に従事する若者も多くみられます。

ブラジルルーツで現在大学生や社会人として活躍する「先輩たち」との交流や、生徒一人ひとりへの丁寧な寄り添い支援、実生活と結びつきのある日本語学習の学び、近隣の学校や地域住民との交流等、様々な角度から継続的な支援の必要性があると報告がありました。

国内の日本語教育の動向

地域における日本語教育と認定日本語教育機関等の新制度を中心に

文化庁国語課地域日本語教育推進室 専門職

(現 文部科学省総合教育政策局日本語教育課 専門官)

北村祐人氏

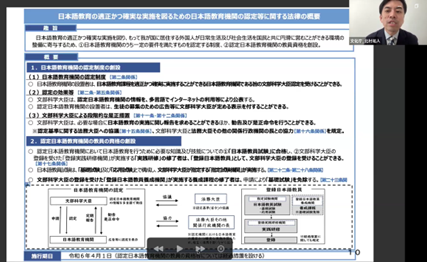

北村氏からは、地域における日本語教育の展開を念頭に置き、「認定日本語教育機関」及び「登録日本語教員」の制度が地域で日本語教育に関連する活動をされる方たちにどのような関係があるか、お話しいただきました。

まず、ここ数年の日本語教育に関係する主たる動きとして、「日本語教育の推進に関する法律」をはじめとする法律や国の方針等について説明していただきました。また、令和6年4月からは、日本語教育に関する事務が文部科学省総合教育政策局に移管されることも言及がありました。

参加者からも関心が高かった令和6年4月施行の「日本語教育機関認定法」については ①日本語教育機関のうち一定の要件を満たすものを認定する制度 ②認定日本語教育機関の教員資格の創設 を含んだ法律であるとのことです。「認定日本語教育機関」は、日本語教育課程を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関を増やしていくという目的があることが説明されました。また、これらの認定機関は、「留学」だけではなく、「生活」「就労」の各分野において認定されていくそうです。こうした認定機関は、ウェブ上で多言語による公表が行われる予定だとのことで、こうした取組を通じて社会に認知されるきっかけとなるとのお話がありました。

さらに、日本語教師の資格についても、認定日本語教育機関の教員の要件として、日本語教員試験に合格し、実践研修を修了することで、「登録日本語教員」として日本語教員の資質・能力を証明され、国による登録を受けることができます。すでに日本語教育の資格を持っている方がこの「登録日本語教員」の資格取得に関しては、様々なケースがあることから、今後、文部科学省日本語教育課において問合わせに対応していくとのことです。

この新制度によって一定の基準を満たした日本語教育機関を運営する仕組みが構築され、一定の内容の日本語教育が提供されることが見込まれます。「生活」分野においても、この制度によって認定された日本語教育機関による活動が広がっていくことが予想されます。一方で、これまで展開されてきた地域の日本語教育活動を含め、現行の日本語教育にかかる取組を制限するものではないことの説明もありました。

こうした国の動きを踏まえて、静岡県内の地域における日本語教育がより一層充実される方向性にあることを確認することができました。

静岡県における地域日本語教育の取組

静岡県多文化共生課 地域日本語教育総括コーディネーター 鈴木ゆみ氏

静岡県には約10万人の外国人の方が住んでおり、その数は全国で8番目になります。在留資格でみると永住、定住、配偶者などの身分資格が多く、生活していく上で日本語レベルは問われない外国人が多いことが特徴として挙げられます。また、こうした外国人の数や属性は地域によって異なるため、地域の状況に合わせたアプローチや広域での取組が求められるという説明がありました。

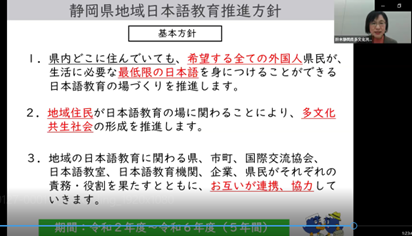

静岡県では令和2年に策定された静岡県地域日本語教育推進方針に基づき、地域の日本語教育を展開しています。多文化共生の拠点となる日本語教室の普及を目指しており、具体的な事例として、日本語教室の活動をきっかけとし、多文化共生を考える自主グループが発足した焼津市の取組や、教室活動に地元の医療機関と連携して病院のかかり方を取り入れ、外国人無料健康相談会に発展した菊川市の取組が紹介されました。

対話交流型を取り入れた静岡型初期日本語教室は徐々に普及が進んでいます。牧之原市の教室活動の動画が紹介され、日本語初期レベルの外国人を対象に行政主体で実施されており、目的は相互理解、相互学習であることが説明されました。また、日本人も外国人も相互につながり交流を図ることは地域社会の目指す姿であること、人と人がつながるプロセスの中でことばが育まれていく点が活動のポイントであることが解説されました。

令和6年度は、日本語教育基本方針策定も行われるため、県としてオール市・町体制を目指し、包摂的なやさしい地域社会づくりを目指していきたいというお話しがありました。